a:723 t:2 y:2

フルマラソンの極意:一定のペースで走ること!

スタートするとはじめは体力も気力も十分あり、

ついついペースが上がってしまいます。

一定のペースで走ることで、

体力とエネルギーを無駄に消耗せず、

マラソンを完走できるのです。

- なぜ、一定ペースで走ることが難しいのでしょう?

マラソンを走るためには、2,000 ~ 3,000 kcalのエネルギーが必要です。そのエネルギーの源は、糖(グリコーゲン)と脂肪です。筋肉や肝臓のグリコーゲンは1,600 ~ 2,400 kcal程度です。一方、脂肪は10万 kcal 以上を蓄えているのです。私たちは少ない糖を先に使ってしまう傾向があるのです。糖によるエネルギー産生は、簡単にできるのです。しかし、糖はわずかしかありません。そこで、ペースを抑えて走ることで、糖を節約し、脂肪からのエネルギーを利用するのです。ペースを上げればそれだけ早く糖を消耗させ、ペースダウンするのです。

- 後半にペースアップ(Negative Split)

近年のマラソン界はアフリカ勢が台頭しており、彼らの走りを分析して前半よりも後半のタイムが速くなるペース配分(Negative Split)が有効であると考えられています。

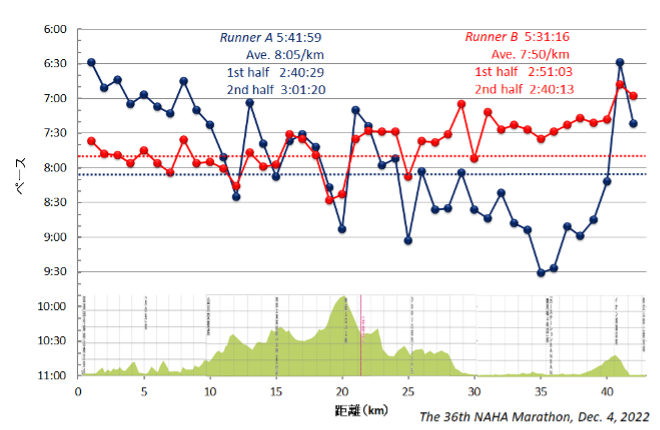

- NAHAマラソン2022に見るNegative Split

今回のNAHAマラソンで、5時間30~40分で走った二人のランナーのペース分析をしてみました(下図を参照)。- Runner Aは、スタート後6:30/kmで入り、その後も7:00/km前後で快調に走っています。ところが、津嘉山を過ぎて(10 km)上りに入ると一気にペースダウンし、豊見城警察署当たり(35 km)までその傾向は続きます。赤嶺あたり(ラスト3 km)から盛り返しましたが、疲労困ぱいでゴールしたはずです。

- Runner Bはスタートから最後までほぼイーブンペースで通しており、理想的な走りで気持ちよくゴールできたはずです。Runner Aの前半と後半のタイムは、2:40:29と3:01:20と20分の+差がありました(Positive Split)。

- Runner Bは、2:51:03と2:40:13と後半10分以上もタイムを縮めています(Negative split)。Runner Bに比べるとAの疲労感はハンパなかったと思います。(私談:レース後のビールが回復させてくれました!?)

フルマラソンを一定のペースで走り、

Negative splitを達成すれば、

あなたも免許皆伝です!

ランニングと呼吸

ランニングで大切な機能に、呼吸循環系機能があります。

ランニングを行うためには、筋を活動させるエネルギーが必要です。そのエネルギーは酸素を利用して生み出されるため、① 呼吸によって酸素を血液に取り込み、② 心臓のポンプによって全身に酸素を送り、③ 酸素を使って生み出し、筋細胞は活動を続けられるのです。

ランニングで呼吸がどのような役割を果たし、どのように呼吸すればよいかを解説してみよう。

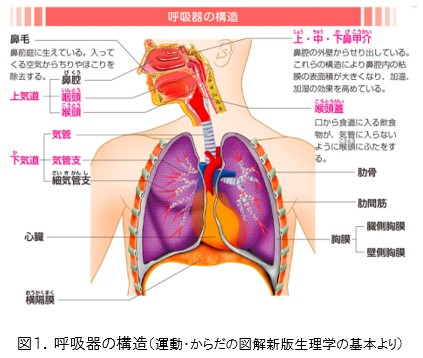

- 呼吸とは

呼吸とは、酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するしくみである。呼吸を行う臓器や器官を呼吸器といい、鼻、のど、気管、気管支、肺を含む。鼻、のど、気管、気管支は空気の通り道で、その先に肺胞がつく。肺胞において、空気と血液との間で酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する。このしくみをガス交換という。肺は、自ら広がったり縮んだりすることができない。肺に空気を出し入れするためには、肋骨と胸骨、背骨(胸椎)からなる胸郭(肺の入れ物)や、肋間筋、横隔膜、腹筋などの骨格筋の働きが必要である。

- 呼吸運動

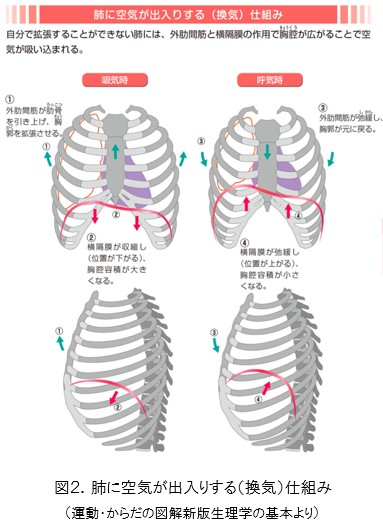

- 吸 気

肺に空気を取り込む吸気は、肺を囲む胸郭が拡がることで、受動的に行われる。胸郭を広げるために、肋間筋が収縮して肋骨を引き上げると、空気は肺に吸い込まれる。また、横隔膜は、胸郭の底をふさぐように位置するドーム型の骨格筋で、収縮すると胸郭の底を引き下げ、空気は肺に取り込まれる。安静時は、肋間筋と横隔膜が共同して働くが、どちらかというと横隔膜による呼吸(腹式呼吸)が主体となる。

ランニング時は、呼吸を助けるために肋間筋の役割が大きくなるとともに、胸筋や肩の筋(胸鎖乳突筋)が吸気の補助として動員される。 - 呼 気

吸い込んだ息を吐き出すのは、収縮した肋間筋や横隔膜が弛緩し、拡張した胸郭が元に戻ることによって自然に行われる。

ランニング時は、肋骨(胸郭)の内側にある肋間筋の収縮により肋骨は強く引き下げられ、さらに腹筋の収縮によって腹圧をかけることで横隔膜は引き上がり、強制的に呼気を生じさせる。

呼吸筋(肋間筋と横隔膜)は、ランニングにかかわる全身の筋と同様の骨格筋である。したがって、トレーニングによって呼吸筋の持久力を鍛えることも重要である。

- 吸 気

- 肺換気

肺換気とは、肺へ空気を出し入れすることをいう。毎分当たりの換気される空気の量は換気量といい、1回の呼吸で移動する空気の量(1回換気量)と毎分当たりの呼吸数の積である。換気量(L/分)=1回換気量(L)×呼吸数(回/分)

ランニングを行うには、多くのエネルギーが必要です。エネルギーは酸素使って生み出され、より多くの酸素が必要となるのです。その為には肺換気を増やさなければなりません。ランニングをすると、呼吸が速くなり(呼吸数)、大きくなる(1回換気量)のはそのためです。

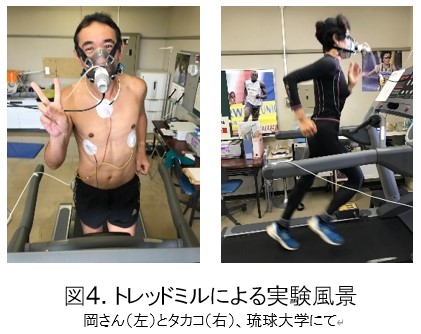

ここで以前(2018年)にクラブメンバーを対象にして実施したトレッドミルによるランニングテストの結果について解説しましょう(サブ4ランナー8名、4時間以上ランナー7名、図3)。

- ラン速度と換気量・一回換気量・呼吸数の関係

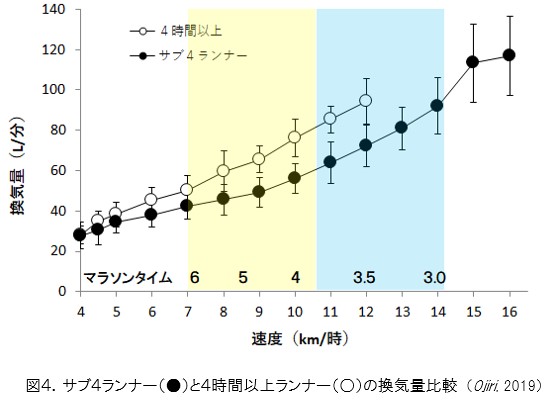

図4は、時速4kmから時速16kmまでの様々な速度で走った時のサブ4ランナー(●)と4時間以上ランナー(○)の換気量を比較したグラフです。4時間以上ランナーは、いずれの速度でもサブ4ランナーランナーよりもたくさん換気していることがわかります。4時間以上ランナーは、同じ速度で走っても、サブ4ランナーランナーよりたくさん呼吸をしているのです。これは、呼吸の大きさ(一回換気量)によるのか、呼吸回数の違いによるか、調べてみましょう。

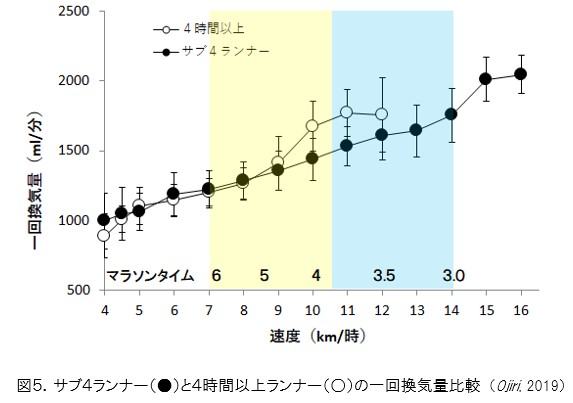

一回換気量は、サブ4ランナーと4時間以上ランナーに大きな差はないようです(図5)。ただし、時速10 km以上になると4時間以上ランナーの一回換気量は、サブ4ランナーを上回ります。この速度は、4時間以上ランナーのレースペースを越えており、より大きな息をすることで呼吸への負担が高まっていることが想定されます。

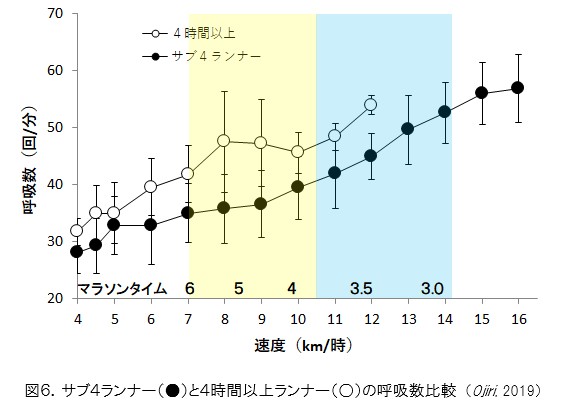

一方、呼吸数は、両者に大きな違いが認められた(図6)。いずれの速度においても4時間以上ランナーはサブ4ランナーを大きく上回り、数多く呼吸を繰り返しています。すなわち、4時間以上ランナーは、頻回に呼吸することで、より多く換気しているのです。呼吸回数が増えると、呼吸筋の負担が増え、疲労します。サブ4ランナーのように、呼吸回数を抑えることができれば、呼吸筋の疲労を軽減することができます。楽なペースで楽しく走る“楽楽ランニング”は、ゆっくりとした大きな呼吸を意識して走りましょう。そうすることで呼吸筋を鍛えられるのです。

《続く》

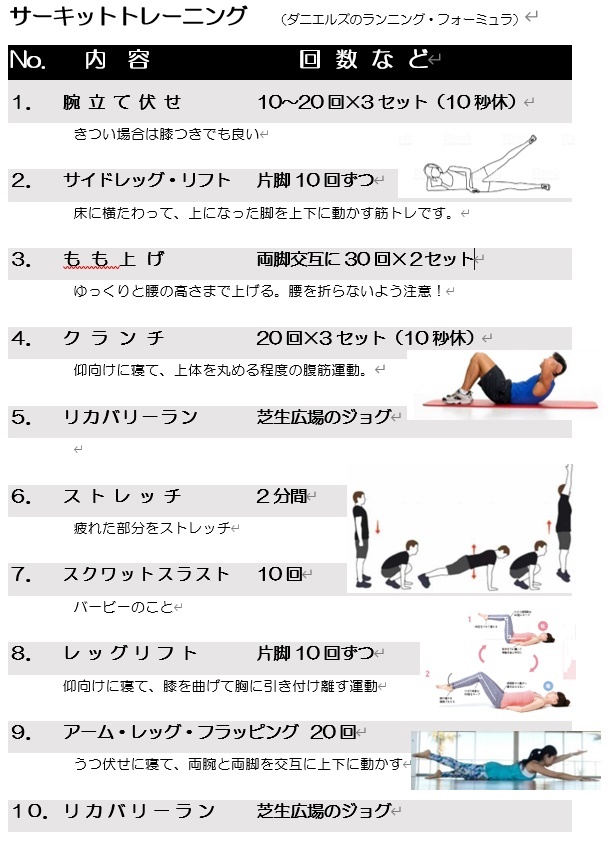

サーキットトレーニング

ダニエルズのランニングフォーミュラで紹介されている、サーキットトレーニング

※クリックすると動画で詳しいやり方が紹介されているサイトにジャンプします。

市民マラソンランナーの特徴

琉球大学公開講座で紹介したデータです。

(ランナー世論調査2014より、資料提供:株式会社アールビーズ)

日米マラソンランナーの比較

| プロフィール | 日本 | アメリカ |

|---|---|---|

| 平均年齢 | 46.1歳 | 41.3歳 |

| ランニング歴 | 5.5年 | 11.3年 |

| 走行距離 | 月間155km | 月間145km |

| 走る頻度 | 3.4回 | 4回 |

| 自己ベスト | 4時間03分38秒 | 4時間36分02秒 |

| 大卒 | 59% | 75.8% |

| ランニングを続ける理由 | 日本 | アメリカ |

| 1位 | 健康のため | 体型維持のため |

| 2位 | 楽しいから | 健康のため |

| 3位 | レース出場に向けて | ストレス解消のため |

| 4位 | 体型維持のため | 楽しいから |

| 年間シューズ購入数 | 1.8足 | 3足 |

- 大卒59%とあるけど、学歴は関係ないと思います。自分は高卒です。何か意味があるのでしょうか? -- 匿名希望 2015-08-04 (火) 19:55:43

- この数値はアメリカとの比較で、市民ランナーが比較的高学歴であることを表す数値として示されています。米国の報告書を見るとこんな比較がよく出てきます。たとえば、肥満者の割合や生活習慣病、がん疾患の罹患率などを学歴や収入額などで評価しています。日本でも東大合格者が家族収入で比較されますよね。

- これは興味深いデータですね。生活習慣や体型、購買意欲、ランニング文化…等、比較が面白いです。 -- oka 2015-08-06 (木) 20:11:45

- 素晴らしいデータ提供ありがとうございました。こうやって分析できるのも面白いですね。ところで匿名希望さんは本名ですか。 -- 鈴木 大洋 2015-08-07 (金) 18:43:53

アメリカスポーツ医学会の会報に紹介されたトピック

- 8 Women Made History at Boston Marathon in 1972

(The Huffington Post)

女子マラソンの道をつくった8人の女性たち - Regular Exercise Changes the Brain to Improve Memory, Thinking skills

(Harvard Health Blog)

規則的な運動は記憶力や思考能力といった脳の機能を変化させる - Boston Marathon Training: Expert Advice For 3 Weeks Out

(CBS Boston)

フルマラソンレース3週間前からの調整方法が参考になります。

1500M記録の活用

1500M走は、全身持久性能力を評価する指標であり、酸素を取り込んで行なう最大運動です。酸素を取り込む最大能力を最大酸素摂取量と呼び、マラソンに最も必要な体力要素です(有酸素能力とも呼ぶ)。

- 1500M走の記録から、そのペースを計算しました(100%)。

- スピード練習を行う場合

ヤッソリレーやインターバル練習では、80~90%ペースを目標にしましょう。 - 日常のランニングの場合(1時間走など)

70~80%ペースを目標にしましょう。 - 距離を踏む練習の場合

LSDや30km走といった走り込み練習のペーストして、60~70%ペースを目標にしましょう。

- スピード練習を行う場合

- 1500M走の記録から、フルマラソンの完走タイムを予測しました

- 80%:十分なトレーニングを積んだ場合の予測タイム

- 70%:現時点の体力レベル(トレーニング)における予測タイム

- 60%:初心者がランニング(トレーニング)を継続して達成できる予測タイム

これは、1500M記録からの推定で、個人差などもあります。

例えば、1500Mという短い距離が苦手な人や、前半のオーバーペースにより記録が出せなかった方もいるでしょう。

また、長い距離が得意な方もいます。

あくまでも、参考資料としてご理解、ご利用ください。

換算表をダウンロードする

ランニングと大気汚染

アメリカスポーツ医学会誌の2013年3月号に、都市と郊外における有酸素トレーニングが免疫反応や認知能力に及ぼす影響について調べた研究論文が掲載された。その内容を紹介してみよう。

一般人24名を都市群と郊外群に分け、12週間にわたる週3回の有酸素トレーニングを実施した。トレーニング期間は、大気中の超微粒子状物質を測定し、トレーニング前後で炎症反応と認知能力の検査を実施した。その結果、大気中の超微粒子状物質濃度は郊外よりも都市の方が有意に高く、両群ともに有酸素能力において同程度のトレーニング効果を示した。白血球数などの炎症反応は、トレーニング後に都市群でのみ増大した。認知機能は郊外トレーニング群でのみ改善したが、都市群では変化しなかった。

この研究結果は、自動車による大気汚染のひどい都市部での有酸素トレーニングは、炎症反応の指標となるバイオマーカーの増加を引きおこし、郊外におけるトレーニングで認められた認知機能の改善効果は消失することを示している。

- 平日のランニングは、早朝行っている。大気の爽やかさや街の静けさを感じられるからである。日中走る場合もできるだけ幹線道路を走らないよう、坂道では下り車線側を走るように心がけている。それは、上り車線で車はアクセルを踏んでいるので、排気ガスがとても気になるからである。どおりで、今帰仁合宿で走ると気持ちがいいのは、脳機能が関係しているせいなんだ! 納得!!

一人で出来るランナーのためのマッサージ

以前行ったマッサージ講習の解説資料をダウンロードできます。

指定されたファイルは存在しません。

指導していただいた烏谷先生の楽らくはり・きゅう接骨院の案内チラシもダウンロードできます。

指定されたファイルは存在しません。

ジョギング・ランニングを行う際のセルフチェック

ジョギング・ランニング実施に際し、体調確認や危険の回避は、自己判断、自己管理が基本です。セルフチェックを

指定されたファイルは存在しません。

する。(ランニング学会が横浜市スポーツ医科学センターのセルフチェック項目に準拠して作成)

超回復について

超回復について、沖縄県高体連陸上競技専門部のホームページのサイエンスコーナーでご覧ください。移動する

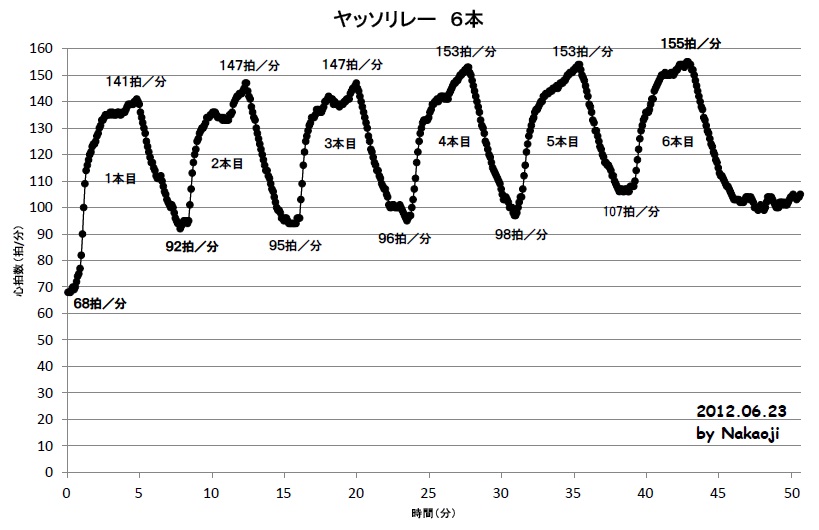

ヤッソリレーにおける心拍変動の解析

6月23日(土)の練習会において、仲尾次さんが心拍数を測定しました。インターバル・トレーニングの効果や有効性を理解するための事例として、本人のご了解を得たので、紹介します。

- 練習内容

ヤッソリレー6本:尾尻と二人で、850mを交互に6回走った。

- 心拍数測定結果

グラフのダウンロード(PDFファイル)

- コメント

- ラン終盤の心拍数が、1本目で141拍/分、2本目と3本目が147拍/分、4本目以降は150拍/分以上の高い水準で走り終えています。

6本目の155拍/分は、最高心拍数にほぼ相当すると思われます。

したがって、このトレーニングにおいてほぼ最大能力の90%以上のペースで繰り返し走っていたことがわかります。 - インタバル(休憩時間)において、急激に心拍数が減少し100拍/分以下のレベルにまで回復しています。

ランによる筋疲労が速やかに取り除かれていることを示します。

回復力の高いことは、優れた心肺能力を持つことの証です。

- ラン終盤の心拍数が、1本目で141拍/分、2本目と3本目が147拍/分、4本目以降は150拍/分以上の高い水準で走り終えています。

《備考》心肺能力について:心臓と肺は、運動中の筋肉に酸素とエネルギーを送り届け、筋肉で生じた炭酸ガスや乳酸を除去するために働きます。

ランニング中の心拍数を測ってみよう!

- 目的に合った効果的なランニングができているでしょうか?

練習会に心拍計(ポラール)を準備します。心拍数を送る装置を胸のまわりに巻いて、専用のウォッチに心拍数をリアルタイムで表示します。現在のランニングが脂肪燃焼に適しているか、心肺機能(持久力)向上に適しているか確認できます。

- 心拍数について

心拍数(heart rate)は、一定の時間内に心臓が拍動する回数をいう。通常は1分間の拍動の数をいう。心臓が血液を送り出す際に、動脈に脈拍が生じるので、この回数を数えると脈拍数と呼ぶ。

安静時の心拍数は、60~70拍/分程度。

最高心拍数(拍動が最も速くなった場合の心拍数)は、年齢が高くなるほど下がる傾向があり、一般的に成人では「220-年齢」程度である。

- 運動強度

有酸素運動の運動強度は、心拍数で表現されることがある。以下の2つの方法がよく用いられる。- 最高心拍数による表現(MHR)

単純に、心拍数が最高心拍数の何%MHRであるかで表現する。

- 最高心拍数による表現(MHR)

運動強度(%MHR)=心拍数÷最高心拍数×100

(例)最高心拍数が190の人が、運動中の心拍数が152であった場合、

運動強度(%MHR)=152÷190×100=80%MHR

- 予備心拍数による表現(HRR)

安静時心拍数と最高心拍数の差(予備心拍数、Heart Rate Reserved)を用いる。安静時心拍数を0%、最高心拍数を100%と設定して、運動の強度を次の式で数値化する。

運動強度(%HRR)=

(心拍数-安静時心拍数)÷(最高心拍数-安静時心拍数)×100

(例)安静時の心拍数が60、年齢30歳の場合、計算上の最高心拍数は220-30=190となるので、心拍数60の時が運動強度0%HRR、心拍数190の時が運動強度100%HRRであり、心拍数125の時、

運動強度(%HRR)=(125-60)÷(190-60)×100=50%HRR

- 有酸素運動と無酸素運動

運動強度が強い場合と弱い場合で、体内でエネルギーを得るメカニズムが異なり、血中の乳酸濃度も異なる。

心拍数が110程度までの運動

純粋な有酸素運動の状態といわれ、血中の乳酸の増加はみられない。

心拍数が110から150程度の範囲

有酸素運動といわれ、血中の乳酸値は増加するが、体内で乳酸を処理できる範囲であるので、一定の値で均衡する。

心拍数が150を超えると

筋肉に必要なだけの酸素を供給できない無酸素運動という状態になり、処理能力を超えた乳酸が増加し運動の継続を妨げる(疲労)。

練習会で心拍測定ができます。

装置を胸部にベルトで装着するだけです。ランニング中の心拍数は腕時計(受信機)で確認できます。測定結果は後日グラフにまとめてお知らせします。

希望者はお申し出ください。

a:723 t:2 y:2